Vorhut der US- Molekularbiologie?

Im Jahre 1986 registrierte man im Ministerium für Staatssicherheit, ich sei „zum Papst der Genetik geworden. Sein letztes Wort bei jeder Diskussion war, aber in Amerika habe man festgestellt, oder Delbrück und Mitarbeiter sind der Meinung, etc. Wer auch nur wagte, an irgendeiner Maxime, die aus den USA stammte, zu zweifeln, wurde offiziell in Acht und Bann getan.“ Und in einem in der Zeitschrift der Akademie der Künste Sinn und Form veröffentlichten Artikel sei ich „offiziell für die amerikanischen Biologen im Dienste des Imperialismus aufgetreten“. So heißt es in einer Information, die der Leiter der für die „Aufklärung Grundlagenforschung“ zuständigen Abteilung XIII der Hauptverwaltung A des MfS, Oberst Siegfried Jesse am 18. Juni 1986 an die für die Sicherheit der Grundlagenforschung verantwortliche Hauptabteilung XVIII/5 schickte.

Diese schmeichelhafte Einschätzung meines Einflusses basierte auf völlig falschen Informationen. Zwar war ich damals bereits dreimal in den Vereinigten Staaten gewesen, aber erst 1970 und 1985, und nicht, weil mich die Akademie dahin geschickt hätte, sondern auf Einladung durch Jim Watson. Und neu war die Einschätzung auch nicht. Schon um 1970 soll der einflussreiche kommunistische (der KPdSU angehörige) Ostberliner Biologie-Professor Jakob Segal ein von mir geplantes Projekt mit der Behauptung verhindert haben, ich sei „die Vorhut der US-amerikanischen Molekular-biologie in der DDR“. In Partei- und Regierungskreisen war das damals noch ein bedeutungs-schwerer Vorwurf. Die Sowjetunion, die Sowjetwissenschaft, sollten das Vorbild sein: „Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen“ hieß es allerorts. Aber dort waren Genetik und Molekularbiologie gerade rehabilitiert worden und erholten sich nur mühsam von den schrecklichen Folgen des von Stalin unterstützten Lyssenkoismus.

Einen Beleg für Segals Anschuldigung habe ich in den relevanten Archivbeständen nicht gefunden; meinen damaligen Informanten kann ich nicht mehr befragen, wie so viele meiner Zeitgenossen lebt er auch nicht mehr.

Aber ich habe im Bundesarchiv ein Schreiben entdeckt, in dem sich Segal tatsächlich bei höchster Instanz, bei einem Mitglied des Politbüros der SED über mich beschwert hat. Am 25. Juni 1973 beklagte er sich bei Kurt Hager darüber, „daß die ideologische Situation in der Biologie schwierig“ sei. Der Leipziger Zoologie-Professor Günther Sterba und ich stellten die „Spitzenpositionen“. (Sterba war zu dieser Zeit Präsident der Biologischen Gesellschaft der DDR, ich Vorsitzender der Gesellschaft für physikalische und mathematische Biologie.) Laut Segal waren wir angeblich verantwortlich für die aktuelle Situation: „Wer die Verherrlichung der amerikanischen Biologie nicht mitmacht, hat es nicht leicht“.

Segals Behauptung, ich hätte mich seinerzeit „aus der Partei herausschmeißen lassen, als es noch üblich war, sich auf diese Weise den Zugang zur Akademie zu öffnen“ war völliger Blödsinn. Ich hatte am 6. November 1956 wegen des Einmarsches sowjetischer Truppen in Budapest meinen Austritt aus der SED erklärt. Zu dieser Zeit war ich Mitglied der Parteileitung des Instituts für Medizin und Biologie der Akademie, verantwortlich für "Agitation und Propaganda". Anfang 1957 beschloss die Parteigruppe daraufhin, mich aus der Mitgliederliste zu streichen.

Natürlich ging Hager den Segalschen Vorwürfen nach. Er beauftragte Hannes Hörning, den Leiter der Abteilung Wissenschaften des ZK mit entsprechenden Nachforschungen. Zu dem von Segal erbetenen Treffen kam es nach Aktenlage wohl aber nicht.

Hörnig antwortete vier Wochen später, Sterba sei bereits 1952 als Parteimitglied gestrichen, aber erst 1972 Akademie-Mitglied geworden. Und ich sei 1957 als Assistent eines Bucher Akademie-Instituts 1957 „aus der Partei gestrichen“ worden. (Dass ich zuvor meinen Austritt aus der SED erklärt hatte, erwähnte er nicht. Das wird auch in allen einschlägigen, mich betreffenden Stasi-Akten unterschlagen.)

Bezüglich der Rolle der Partei in den biologischen Universitätseinrichtungen informierte Hörnig: 41% der Professoren, 50% der Dozenten und 26% der wissenschaftlichen Mitarbeiter seien Mitglieder der Einheitspartei. (In Rostock sah es nach meiner Erinnerung seinerzeit besser aus, und an den naturwissen-schaftlichen Akademie-Instituten sowieso. Darüber habe ich in Drosophila oder die Versuchung ausführlich berichtet).

Nebenbei bemerkt: Da sich Segal bei Hager auch darüber beschwert hatte, dass „in der Sektion Biologie der Humboldt-Universität […] kein einziger Professorenposten durch einen Genossen besetzt“ ist, informierte Hörnig in diesem Zusammenhang auch bezüglich der Rolle der Partei in den biologischen Universitätseinrichtungen, 41% der Professoren, 50% der Dozenten und 26% der wissenschaftlichen Mitarbeiter seien Mitglieder der Einheitspartei. (In Rostock sah es nach meiner Erinnerung seinerzeit besser aus, und an den naturwissenschaftlichen Akademie-Instituten sowieso. Darüber habe ich in Drosophila oder die Versuchung ausführlich berichtet).

Abgesehen von der Unmöglichkeit, eine größere Publikation über Proteine herauszubringen (ohnehin nicht mein Spezialgebiet), hatten Segals Interventionen für mich keine merklichen Folgen, obwohl – oder weil – Hager an den spektakulären Entwicklungen der Molekularbiologie durchaus interessiert war. Das ging nicht zuletzt aus seinem Referat auf dem 1979er Philosophen-Kongress hervor.

Nachteile ergaben sich für mich jedenfalls nicht – im Gegenteil: Hager stimmte fünf Jahre später zu, dass ich ehemaliges Parteimitglied gemeinsam mit 32 Genossen Philosophen die DDR auf dem Düsseldorfer Weltkongress für Philosophie vertreten durfte, sogar mit einem Plenarreferat.

Und Hager stimmte zu, dass ich 1982 damit beauftragt wurde, das Biologie-Kapitel im neuen Jugendweihe-Buch Vom Sinn unseres Lebens zu verfassen. Ironischerweisewurde damit Jakob Segal ersetzt, der in dem Sammelband Weltall, Erde, Mensch, das in vorangegangenen Jahren den Jugendweihlingen feierlich überreicht worden war, über Was ist das Leben geschrieben und von der Mehrheitsmeinung abweichende Thesen über Vererbung und über Proteinstrukturen verbreitet hatte.

Vom molekularbiologischen Sendungs-Virus infiziert

Tatsächlich war die führende Rolle der USA forschenden und/oder dort ausgebildeten Naturwissenschaftler bei der Entwicklung von Molekularbiologie und -genetik nicht zu bestreiten. Denn die hatte sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg fast ausschließlich „im Westen“ geradezu explosionsartig entwickelt, während sich die Sowjetunion (die vor dem Krieg den dritten Platz in der genetischen Weltrangliste eingenommen hatte) durch Mitschurin und Lyssenko selbst ins Abseits geschossen hatte. Und ich war durch meinen Crash-Kurs in Molekulargenetik 1960 in Köln und die daraus resultierenden Kontakte zu Pionieren der Molekularbiologie und ihren Schülern vom molekularbiologischen Sendungs-Virus infiziert worden. Hinzu kamen meine intensiven Interessen an populärwissenschaftlicher Aufklärungsbildungsarbeit.

Auf die Kölner Initialzündung folgten Weiterbildungskurse in Köln, Neapel und Cold Spring Harbor. Meine neuen angloamerika-nischen und westdeutschen Freunde und Kollegen informierten mich über den aktuellen Forschungsstand und versorgten uns mit Fein- und Biochemikalien, Bakterien- und Phagen-Kulturen und Laborgeschirr aus Plastik.

Eine Veröffentlichung in einer internationalen Zeitschrift brachte mir die Aufnahme in die Verteilerliste des Information Exchange Service ein. Dadurch wurden wir laufend mit Vorabdrucken wissenschaftlicher Berichte versorgt. Max Delbrück schickte mir seine Exemplare der damals auf unserem Gebiet führenden Proceedings of the National Academy of Sciences zu, Jim Watson ließ mich mit allen Publikationen beliefern, die sein Institut, das berühmte Cold Spring Harbor Laboratory herausbrachte.

Zunächst entgeht uns, dass das Gen eine dialektische Einheit ist

Aus Köln zurück in Berlin-Buch begann ich 1960 mit meinen Mitarbeitern mit Untersuchungen an Escherichia coli und seinen Viren, den Bakteriophagen, über die Regulation der Genaktivität. Später, vor allem nach meiner Berufung nach Rostock, schlossen sich Untersuchungen über die Fähigkeit von Bakterien an, DNS-Schäden zu reparieren und sich vor fremder DNS zu schützen. Auf dieses Forschungsprojekt hatte mich Werner Arber gebracht, den ich auch in Köln kennen gelernt hatte. Arber war mit seinen Kollegen dabei, aufzuklären, wie „Photoreaktivierung“ und „Wirtszellreaktivierung“ funktionieren. Dabei entdeckte er später die ersten „Reparaturenzyme“. Das war die wichtigste Voraussetzung für die Einführung der Gentechnik, der DNS-Rekombinations-Technologie. Dafür erhielt er 1978 den Nobelpreis.

Leider kamen damals weder andere noch wir auf die Idee, dass man aus dem Vermögen von Zellen, Schäden ihres genetischen Materials zu reparieren und/oder sich fremder DNS zu entledigen, den folgenschweren Widerspruch zwischen klassischen Genetikern („Das Gen ist über Jahrhunderte stabil“) und Lyssenkoisten („Alles ist veränderlich, auch Gene“) auflösen konnte.

Meinen 1967 und 1968 in diesem Zusammenhang publizierten Veröffentlichungen entnehme ich heute, dass wir schon damals von „während der Reparatur ausgeschnittenen Oligonukleotiden“ ausgingen und wie selbstverständlich von „Postreplikationsreparatur“ sprachen. In dem 1972 von mir herausgegebenen Taschenlexikon der Molekularbiologie widmete ich allein dem Stichwort „Exzisionsreparatur“ mehr als eine Seite.

Das implizierte eigentlich eine Instabilität der Gene.

Aber erst mehrere Jahre später kam ich beim Versuch, für den 1978er Düsseldorfer Weltkongress für Philosophie ein halbwegs inhaltsschweres Referat auszuarbeiten, auf die zündende Idee: Das Gen ist eine dialektische Einheit. Die genetische Information ist weitgehend stabil, weil sie in der bemerkenswerten Struktur der DNS verschlüsselt ist. Das genetische Material ist verletzlich, lässt sich wegen seiner Bauweise aber häufig wieder korrekt reparieren.

Aber gab es wenigstens ein Körnchen Wahrheit in den Einschätzungen meiner Person als Vorhut der amerikanischen Molekularbiologen und als Papst der Genetik?

Anfang der 1970er, als Segal gegen mich intrigierte, war mein wissenschaftlicher und wissenschaftspolitischer Einfluss marginal. Mein Rostocker Posten als Direktor des ersten genetischen Universitätsinstituts der DDR war der III. Hochschulreform zum Opfer gefallen, und wieder zurück in Berlin-Buch bemühte ich mich als Abteilungsleiter mit einem völlig neuen Forschungsprogramm unter einer machtbewussten Genossin Chefin mühsam Fuß zu fassen. Darüber habe ich in Drosophila oder die Versuchung ausführlich berichtet. Als "Päpste" der Genetik oder der Molekularbiologie agierten ganz andere... ( Erst als ich in den 1980ern zunehmend wissenschaftspolitisch zu wirken begann und mich gegen den militärischen Missbrauch der Molekularbiologie auch international engagierte, gewann ich eine entsprechend herausragende Position, sogar über die Grenzen der DDR hinaus: Ich war ab 1985 der - zudem nicht parteigebundene - einzige Zivilist, der im Ostblock weitgehend ungehindert über Biowaffen und deren Kontrolle arbeiten und publizieren konnte.)

Nicht "Vorhut", wohl aber "Propagandist"

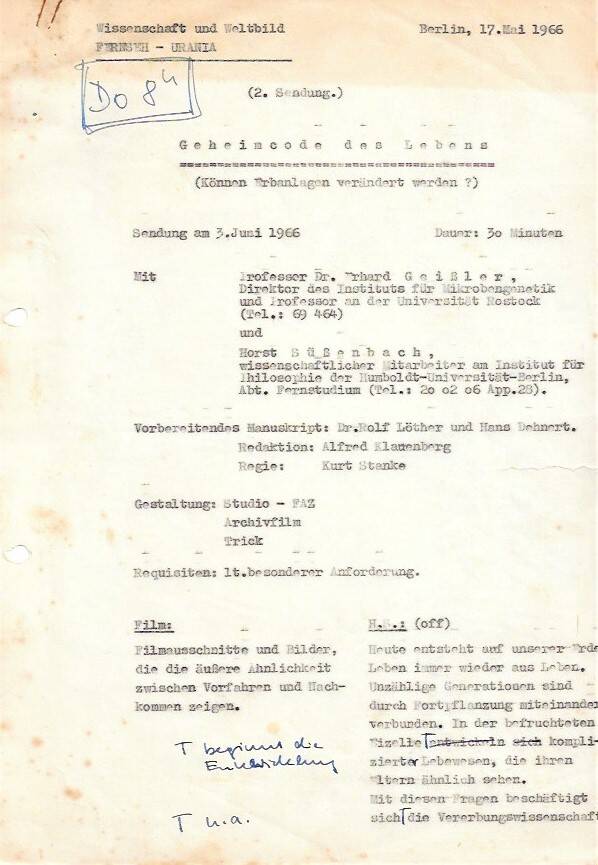

Auch die "Vorhut der amerikanischen Molekularbiologie" war ich natürlich nicht – aber ich war ihr Propagandist und als solcher tatsächlich auf allen Kanälen landesweit bekannt. Neben meinen Forschungs- und Leitungsaufgaben bemühte ich mich intensiv, meine Begeisterung für und mein Wissen über neue molekularbiologische Erkenntnisse in Vorlesungen an der Humboldt-Universität, Ausbildung von Diplomanden, und vor allem auch in populärwissenschaftlichen Vorträgen, Artikeln sowie Funk- und Fernsehbeiträgen weiterzugeben.

Und als der Akademie-Verlag beschloss, eine wissenschaftliche Taschenbuchreihe herauszubringen und Autoren suchtte, ermutigte mich mein Chef Arnold Graffi, ein Büchlein über Bakteriophagen – Objekte der modernen Genetik zu verfassen. Es erschien 1962. Mehr als ein halbes Jahrhundert später wurde das inzwischen vielleicht nur noch wissenschaftshistorisch interessante Werk vom DeGruyter-Verlag wieder aufgelegt und sogar als eBook angeboten, für vergleichsweise horrende Preise.

Das Ende der Lyssenko-Ära brachte mir eine Berufung nach Rostock und die Gründung des Instituts für Mikrobengenetik ein. Gleich nach meinem Amtsantritt wurde ich vom Schweriner Bezirkskabinett für Weiterbildung der Lehrer und Erzieher darum gebeten, die postgraduale Aus- und Weiterbildung zu unterstützen.

Das mündete schließlich sogar in mehreren Buchprojekten. Mit DNS – Schlüssel des Lebens hatte ich speziell die Lehrer im Blick. Darüber wird an anderer Stelle ausführlich berichtet.

Daneben gab ich ein gemeinsam mit 13 Fachkollegen MEYERS TASCHENLEXIKON Molekularbiologie heraus, worüber sogar das Zentralorgan der SED Neues Deutschland am 10. Mai 1972 berichtete. "Im Westen" erschien sogar eine Lizenzausgabe.

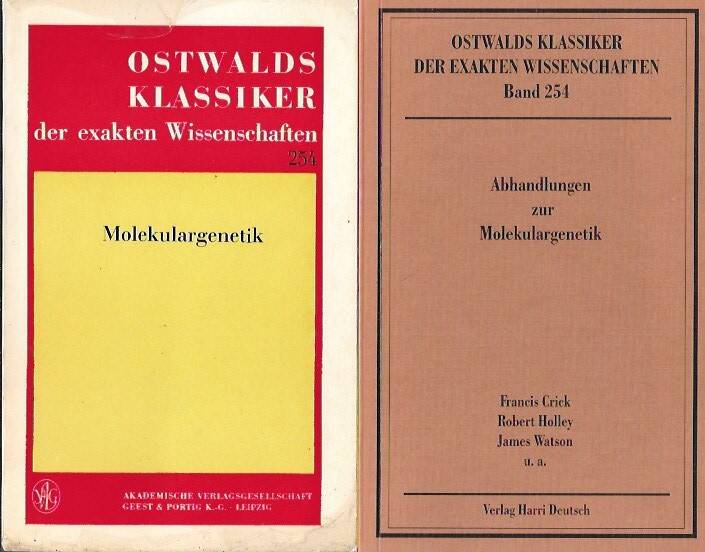

Außerdem konnte ich in der renommierten Reihe der OSTWALDS KLASSIKER der exakten Wissenschaften 1975 bei der Akademischen Verlagsgesellschaft Geest&Portig Leipzig ein Taschenbuch über MOLEKULARGENETIK – Beiträge zu ihrer Entwicklung herausgeben, in der neben einer allgemeinen Einführung neun Pionierarbeiten der Molekularbiologie in deutscher Übersetzung nachgedruckt sind. Bei den Autoren handelt es sich wieder um fast ausschließlich Angloamerikaner. (Erst während der Arbeit an dieser Webseite erfuhr ich, dass der Verlag Harri Deutsch inzwischen eine unveränderte 2. Auflage meines Werkes herausgegeben hat.)

Fast nur Westgäste in Rostock

Natürlich propagierte ich die Ergebnisse der Molekulargenetik auch – eigentlich überproportional zur sogenannten „klassischen Genetik“ – in meinen Vorlesungen in Berlin und Rostock. Fast problemlos konnte ich während meiner Rostocker Zeit Referenten zu Kolloquien einladen, die ständig in den USA forschten oder zumindest dort aus- beziehungsweise weitergebildet worden waren.

Die Vorträge wurden entweder von der „Arbeitsgemeinschaft Genetik“ veranstaltet (mit einem * markiert) oder fanden im Rahmen des Institutskolloquiums statt.

Sowjetische Wissenschaftler befanden sich nicht unter den Referenten. Das lag zum Teil daran, dass sich die UdSSR zu dieser Zeit noch in der Aufbauphase von Molekularbiologie und -genetik befand. Einen herausragenden Experten, Max Delbrücks früheren Bucher Kollegen und Mitbegründer der Molekularbiologie Nikolai Timoféeff-Ressovsky durften wir nicht einladen.

Ganz abgesehen davon war die Einladung sowjetischer Gäste alles andere als einfach. Das sollte fachbezogen und anonym erfolgen. Auf dem Dienstweg sollten Experten eines bestimmten Themas anonym über den Hochschulminister oder den Generalsekretär der Akademie angefordert werden. Oft reisten dann ganz andere Spezialisten an, die dann aber darauf bestanden, ihren Vortrag bei uns zu halten – selbst wenn er überhaupt nicht ins offizielle Programm passte.

Einschlägige Erfahrungen mussten wir im Oktober 1969 bei einem Kolloquium machen, das wir gemeinsam mit der Gesellschaft für reine und angewandte Biophysik veranstalteten. Zwei sowjetische Kollegen, deren direkte Einladung uns damals zu gelingen schien, sagten zunächst zu und waren bereit, über ein von uns gewünschtes Thema zu sprechen. Im letzten Moment telegrafierten sie uns, sie könnten leider doch nicht kommen. Um das Programm zu retten, rief ich meinen Freund Heinz Schuster, Direktor am Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik in Berlin-West an und bat ihn – mit Erfolg – kurzfristig um Übernahme eines Vortrags. Wie unsere anderen Westberliner Kolloquiumsgäste hatte Heinz einen bundesrepublikanischen Paß und wir erhielten vom Rat des Bezirkes Schwerin ungewöhnlich schnell die Genehmigung für seine Einreise.

Allerdings erregte die Tatsache, dass ich ausgefallene Vorträge sowjetischer Referenten durch einen Westdeutschen, ja Westberliner Redner ersetzt hatte, Anstoß bei der Leitung der Akademie der Wissenschaften. Der war sowohl die biophysikalische Gesellschaft als auch die 1972 aus dieser hervorgegangenen Gesellschaft für mathematische und physikalische Biologie zugeordnet. Diese Vereine, deren Vorsitzender ich damals war, waren Hauptveranstalter der Kühlungsborner Kolloquien.

Hein Schuster 1969 zur UV-Tagung

Jedenfalls erließ das Akademie-Präsidium nach unserem UV-Kolloquium die Anweisung, dass ausgefallene sowjetische Vorträge nicht durch westliche Referate ersetzt werden dürften.

Wichtigster Gast war einer der Pioniere der Molekularbiologie, Max Delbrück.

Anlässlich dessen 60. Geburtstags war damals von seinen Schülern John Cairns, Gunther Stent und James D. Watson unter dem Titel Phages and the Origins of Molecular Biology gerade eine Sammlung von Aufsätzen veröffentlicht worden, in denen die – vorwiegend angloamerikanischen – Schüler Delbrücks meist auf sehr lebendige Weise beschrieben, wie sie zur Entwicklung der neuen Biowissenschaft beigetragen hatten.

Ich bemühte mich 1969 sofort darum, die von Delbrück sofort mit dem Akronym PATOOMB bezeichnete Festschrift in deutscher Übersetzung herausgeben zu können. Das war tatsächlich eine bedeutende Propagandaaktion für die US-amerikanische Molekularbiologie. Über die wird auf einer der nächsten Seiten und ganz ausführlich an anderer Stelle berichtet.

Abgesehen davon war ich auch ständig bemüht, die neuesten und wichtigsten Erkenntnisse der Molekularbiologie zu popularisieren. Neben Wissenschaft und Fortschritt, druckten auch beiden wichtigsten Parteizeitungen, Neues Deutschland – als „Zentralorgan“ der SED – und Berliner Zeitung – Organ der SED-Bezirksleitung – nur zu gern meine Texte, auch der Sonntag, die kulturpolitische Wochenzeitung des „Kulturbundes“ und selbst die vom Einheits-Gewerkschaftsbund FDGB herausgegebene Tribüne.

Gelegentlich hatte das das nachhaltige Folgen: Im Jahre 1969 veröffentlichte der Sonntag eine Artikelserie übers „Denken für die Welt von Morgen“. Ich wurde gebeten, den aktuellen Stand molekulargenetischer Forschung zusammenzufassen und über Die genetischen Chancen des Menschen zu spekulieren. Auf mehr als drei Druckseiten beschrieb ich Chancen und Risiken molekulargenetischer Erkenntnisse.

Der Text stieß, gelinde gesagt, nicht auf ungeteilte Zustimmung. Ich hatte zu viele Tabus verletzt, nicht nur durch Formulierungen wie: „»Chemie bringt Freude, Wohlstand und Schönheit« [wie man damals an jeder dritten Autobahnbrücke lesen konnte] – aber die zunehmende unbestritten notwendige Chemisierung unserer Umwelt [über die man eigentlich nicht reden sollte] führt auch zu einer potentiellen Gefährdung unseres genetischen Materials“. Und, noch schlimmer: „Die mögliche Konsequenz wäre eine »Prothesengesellschaft«.“ Deswegen diskutierte ich auch lang und breit Möglichkeiten zur „Verhütung und Reparatur von Gen-Schäden“.

Direkten Ärger bekam ich nicht, aber der Artikel wurde nicht, wie ursprünglich vorgesehen, in den Sammelband Denken für die Welt von Morgen aufgenommen. Aber er löste eine künstlerische Kettenreaktion aus, als ein Trigger für die Entstehung der Oper Die zweite Entscheidung und deren Präsentation auf unserem ersten Kühlungsborner Kolloquium über Philosophische und ethische Probleme der modernen Genetik.