Albert Schweizer und die Forschungsausstellung

Im Herbst 1953 veranstaltete die Friedrich-Schiller-Universität eine Forschungsausstellung. Wie ich dahin gekommen war, weiß ich nicht mehr. War ich - wie so oft - zum botanisieren in den an Orchideen reichen Wäldern. Oder hatte mich Erich Loest, der Kulturredakteur der Leipziger Volkszeitung (LVZ) dorthin geschickt? Jedenfalls veröffentlichte ich am 7. Februar 1954 einen begeisterten Bericht darüber,

In dem Artikel fragte ich, "warum sollte unsere Universität nicht auch eine solche Ausstellung durchführen?"und berichtete über entsprechende Vorgespräche mit der Universitätsleitung. Tatsächlich kündigte der Prorektor für Forschung an, bereits im kommenden Frühjahr serde eine solche Veranstaltung stattfinden. Wenn ich mich recht erinnere passierte dann aber nichts weiter - und ich ging nach Brlin-Buch, um für meine Diplomarbeit zu experimentieren.

Aber ich verlor mein Interesse an Forschungsausstellungen nicht aus den Augen, und auch mein journalistisches Engagement nicht. Titus Tautz, den Wissenschaftsredakteur der Berliner Zeitung, konnte ich überzeugen, sich für eine von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin veranstalteten Ausstellung einzusetzen. Bei der war ich ja inzwischen als wissenschaftlicher Assistent von Arnold Graffi angestellt.

Also schrieb ich an Hans Wittbrodt, den wissenschaftlichen Direktor der Akademie.

Das war eAus derin bißchen größenwahnsinnig, nicht nur en bißchen. Ein gerade mal vier Wochen bei der Akademie angestellter wendet sich außerhalb des Dienstweges an die Akademie-Leitung. Und fragt offenbar nicht einmal seinen einflußreichen Chef Arnold Graffi oder, noch besser, den Direktor der Geschwulstklinik Hans Gummel, mit dem ich damals gemeinsam in der Parteileitung saß und mit dem ich bis zu seinem frühen Tod ein recht gutes Verhältnis hatte, nach Rat und Unterstützung.

Statt dessen wandte ich mich an Albert Schweizer in Lambarene. In der Liste der Akademie-Mitglieder hatte ich zuvor nach prominenten Unterstützern gesucht. Ganz privat schrieb ich, nicht auf Institutsbriefbogen, sondern unter meiner Junggesellenadresse in Berlin-Karow in der Florastr. 17.

Wie lange braucht im Jahre 1956 ein Brief aus Ostberlin nach Lambarene? Erstaunlicherweise nur ein paar Tage. Schweizer antwortete unerwartet prompt. Seine Sekretärin begründete handschriftlich und ausführlich, dass und warum man mir eine Enttäuschung bereiten müsse, und Schweizer selbst fügte, wieder handschriftlich, sechs Zeilen an.

Später gab es dann doch verschiedenste Forschungsausstellungen, und inzwischen gibt es weltweit Tage oder auch "lange Nächte" der Wissenschaften und "Wissenschaftssommer".

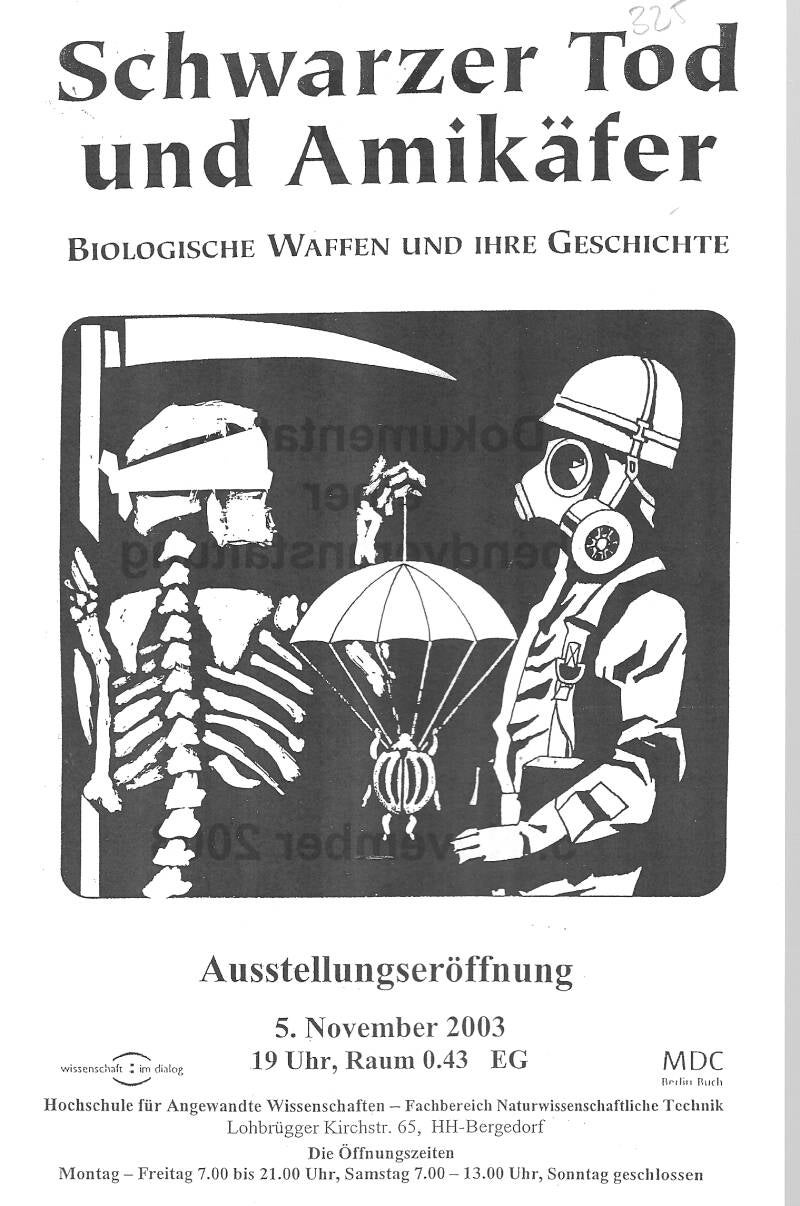

Zum Wissenschaftssommer 2001 wurde in der Berliner URANIA sogar eine von meinen Mitarbeitern und mir erarbeitete Ausstellung Schwarzer Tod und Amikäfer gezeigt.